한 2년 전인가. 석굴암에서 20여 곳의 균열이 보였다는 보도가 있었습니다.

허겁지겁 안전진단이 펼쳐졌고, 유네스코 전문가까지 와서 무슨 문제가 있는지 보고 돌아갔습니다. 결론은 아무런 문제가 없다는 것이었습니다. 그런 소동을 보면서 옛 기록을 찾아보니 흥미로운 대목이 있었습니다.

석굴암은 창건당시부터 부실공사였다는 것입니다. <삼국유사>에 분명히 나오는 기록입니다. 천장 덮개돌을 올릴 때 그 엄청난 무게의 돌을 9미터 높이에서 떨어뜨려 삼등분이 되었다는 것입니다. 문제는 그 삼등분 난 돌을 그대로 덮개돌로 마무리하고는 공사를 끝냈다는 것입니다.

이 무슨 일일까요. 전문가들은 석굴암 공사의 총책임자인 김대성이 왜 그런 일을 저질렀을까 여러 각도로 해석하고 있습니다.

그런데 더 재미있는 것은 그렇게 부실공사의 결과물인 석굴암이 1300년이 지나도록 붕괴되지 않았다는 겁니다. 대체 어떤 연유일까요. 석굴암의 문제는 김대성의 부실공사 때문에 빚어진 것이 아니었습니다. 석굴암은 1907년 이른바 ‘재발견’될 때부터 수난을 당하는 신세가 됩니다.

일제 강점기에 어떤 일이 일어났을까요. 이기환의 흔적의 역사 팟캐스트 108회는 ‘석굴암 부실공사의 원흉은 김대성이었나’입니다.

----

1907년 어느 날 우체부 김모씨는 우편배달을 하러 경주를 떠나 토함산의 동산령을 넘다가 이상한 광경을 목격했다.

범곡(凡谷) 근방에서 무슨 능(陵·무덤) 같은 것을 보았는데, 가까이 가니 입구에 문이 나 있었다. 천정은 무너져 내렸고, 그 안은 흙으로 가득차 있었다.

흙 속에는 돌부처들이 묻혀있었다. 우편 배달을 마치고 경주로 돌아온 김씨는 일본인 우체국장 모리 바스케(森馬助)에게 그 흥미로운 사실을 보고했다.

“돌로 만든 사람들이 가득 차 있었습니다.”

그 말을 들은 모리는 당시 양홍묵 경주군수와 일본인 부군수 기무라 시즈오(木村靜雄), 그리고 고적애호가인 모로가 히데오(諸鹿央雄) 등과 함께 현장을 답사했다.

■“영국의 세익스피어처럼 우리에겐 석굴암이 있다”

751년(경덕왕 10년) 무렵 완공된 석굴암이 무너져 내린 채 방치돼있다가 재발견되는 순간이었다.

창건 이후 이 땅의 사람들에게는 그저 기도처, 즉 예배공간이었다가 어느 순간 무너졌던 곳이 신라미학의 정수로 거듭난 것이다. 석굴암이 어떤 존재인가.

일본의 민예운동가인 야나기 무네요시(柳宗悅)는 “석굴암은 동양문화가 최고조였을때 그 영기(靈氣)를 살린 신라인들이 만든 영원한 걸작”이라 했다.

그는 석굴암의 아름다움을 ‘애상미와 비애미’로 요약했다. 나카무라 료헤이(中村亮平)는 “신라예술의 정수이자 조선 만이 아닌 모든 지상미의 전당”이라 극찬했다.

미술사학자 고유섭은 심지어 “인도를 버릴 지언정 세익스피어를 버리지 못한다던 영국처럼 우리에게는 석굴암이 있다”고 했다.

그런 석굴암은 ‘재발견’부터 다시 수난의 역사가 이어지고 만다.

■‘석굴암을 해체, 이전하라’

석굴암이 재발견된 지 2년 쯤이 지난 1909년 가을이었다.

당시 대한제국의 관리로 경주에서 일했던 일본인 기무라 시즈오(木村靜雄)는 매우 황당한 명령을 받는다. 석굴암을 완전 해체한 뒤 경성(서울)으로 수송하라는 명이었다.

“엄명이었다. ‘불국사의 불조불과 석굴불 전체를 경성으로 수송하라’는 명이 떨어졌다. 그리고는 즉각 운송 계산서를 보내라는 것이었다. 경주 군수 등은 복종하는 태도였는데 나는 그럴 수 없었다. 그야말로 폭명(暴命)이었다. 나(기무라)는 반감이 솟구쳤다. 원래 이런 유적 유물이라는 것은 그 토지에 정착해 있어야만 역사적 증빙이 되고 공경하는 마음이 생기는데 이를 다른 곳에 옮기는 것은 너무나 무모한 일이며, 관리로서 사리를 모르는 것에도 정도가 있다. 이에 맹종해서는 안된다고 생각하고 회답하지 않고 묵살하기로 결심했다.…이후 나의 명령이 제대로 효과를 발휘해서 중지된 것은 지금에 이르러서 흐뭇하게 생각한다.”(기무라의 <조선에서 늙으며>, 1924년)

당시 일제의 계획은 석굴암 불상들과 불국사 철불을 모두 해체한 뒤 토함산에서 40리 내려온 동해안 감포를 통해 선박으로 인천까지 운반하는 것이었다.

이런 황당한 명을 내린 사람은 과연 누구였을까.

■데라우치냐 소네냐

1961년 11월2일 동아일보는 이 황당한 명을 내린 때는 한일합병 직후인 1910년이었고, 명을 내린 자는 초대 총독인 데라우치였다고 전했다.

“곧 합방이 되었는데, 데라우치 마사타케(寺內正毅) 총독이 ‘이런 보물을 산중에 방치하는 것은 아까운 일이다. 이것을 전부 뜯어 서울로 운반하라’고 지시했다. 업자들이 경주로 내려왔으나 모두들 데라우치를 두고 ‘미친 사람’이라고 욕하고 돌아갔다. 이리하여 석굴암은 (현장에서) 수리공사를 착공하게 된 것이다.”

하지만 ‘석굴암 완전해체 후 서울이송’이라는 기상천외한 명을 처음 내린 자는 데라우치가 아니었다. 따로 있었다.

그는 바로 한일합병 직전 조선의 2대 통감이 된 소네 아라스케(曾彌荒助·1849~1910)였다. 소네는 초대 통감인 이토 히로부미(伊藤博文)의 총애를 받아 조선통감부 부통감으로 일하다가 1909년 6월 통감으로 승진했다.

그는 3개월 뒤인 9월 경주를 초도방문하는데, 이 때 ‘석굴암의 해체 후 서울 이송의 명령’을 내렸던 것이다.

아마도 이 계획은 이듬해 합병 직후까지 추진되다가 지역여론 악화 등의 이유로 무산된 것이 틀림없다. 상상해보라. 소네 아라스케의 계획대로 석굴암이 해체된 뒤 서울로 이전됐다면 어쩔 뻔 했을까.

■감쪽같이 사라진 석굴암 오층소탑

그런데 소네 아라스케의 ‘혐의’는 거기서 그치지 않았다.

그의 경주 방문 기간 중에 석굴암 본존불 바로 뒤의 11면 관음상 부조 앞에 안치돼있던 대리석 5층소탑이 감쪽같이 사라진 것이다.

1930년대 경주박물관장을 지낸 모로가 히데오(諸鹿央雄)는 직접 거명하지는 않았지만 유력한 용의자로 ‘소네 통감’을 거론했다.

“지금 석굴암 9면(11면의 잘못) 관음 앞에 남아있는 대석 위에 소형의 훌륭한 대리석탑이 있었는데…. 불사리를 봉납한 소탑이었다. 그런데 1909년 ‘존귀한 모 고관’이 순시하고 난 후 어디론가 자취를 감춰버렸다. 지금 생각해도 애석하기 짝이 없는 일이다.”(<경주의 신라유적에 대하여>, 1930년)

‘모 고관’은 1909년 가을 당시 경주를 방문했던 바로 그 ‘소네’를 지칭한 것이 분명했다.

일본의 민예운동가인 야나기 무네요시도 ‘소네 아라스케’를 유력한 용의자로 꼽고 있다.

“소네 통감이 오층소탑을 가져갔다는데, 정말인지는 알 수 없다.”(야나기의 <조선과 그 예술>, 1922년)

미술사학자 나카무라 료헤이(中村亮平)는 “작지만 빼어난 오층석탑이 사라져 지금은 볼 수 없는데 풍문을 빌자면 모씨의 저택으로 운반돼갔다”(나카무라의 <조선 경주의 미술>, 1929년)

소네 아라스케를 유력한 용의자로 꼽는 이유가 있다. 소네는 한국통감으로 재직한 1년 남짓 동안 수많은 고서들을 수집, 일본 왕실에 헌상한 인물이었다.

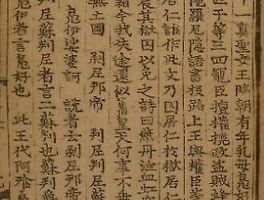

“소네 통감이 부임한 이래 아국(我國·조선)의 고서를 수집함에 열중했음은 일반 공지하는 바인데, 그 수가 2000여 권에 달하고….”(<황성신문> 1910년 5월8일)

이토 히로부미가 고려자기를 ‘싹쓸이’ 했다면, 소네는 고서와 고문헌을 휩쓸어간 약탈자였던 것이다. 장본인인 소네 아라스케는 한일합병 직후 통감에서 물러나 귀국한 뒤 얼마 지나지 않아 사망했다.

그가 조선의 옛 집과 서원, 사찰 등에서 닥치는대로 수집한 서적 중 일부는 궁내청 서고에 ‘소네 아라스케 헌상본’이라는 이름으로 소장돼있었다.

그러다 1965년 한·일 국교수립 이후 반환문화재로 돌아와 현재는 국립중앙도서관에 들어가 있다.

■문화재약탈은 트로피사냥

하지만 소네가 가져간 것이 틀림없는 ‘석굴암 내 오층소탑’은 지금 이 순간까지 아직 행방이 묘연하다.

해방 후 전문가들이 백방으로 5층 소탑을 찾으려 했지만 여전히 오리무중이다. 훗날 역사학자 이홍직은 “석굴암 석조물을 반출한 이력이 있는 통감(소네를 지칭)은 불국사와 석굴암의 보물마저 송두리째 일본으로 옮겨 가려고 했을 것”이라 확신했다.

소네가 석굴암 오층소탑을 밀반출한데 이어 아예 불국사와 석굴암 보물마저 송두리째 가져가려 했다는 것이다.

석굴암 전체를 가져갈 생각? 그것이 어떻게 가능하냐고?

일본인들이라면 가능했다.

실제로 1906년 일본의 궁내대신인 다나카 미쓰아키(田中光顯)는 조선을 찾아와 황해도 풍덕군 부소산 기슭에 있던 경천사 10층 석탑을 해체한 뒤 일본으로 반출했으니까.

다나카는 “고종 황제가 하사품으로 탑을 선물했다”면서 석탑을 마구 해체·포장해서 수십대의 달구지로 야밤에 개성역으로 빼돌린 뒤 인천에서 배에 옮겨 싣고 일본으로 반출해버렸다.

높이가 13m가 넘는 거대한 경천사 10층 석탑까지 해체·밀반출하던 일본인들이 아닌가. 석굴암 전체를 밀반출 하지 말라는 법이 없었다.

당시 유력 일본인들 사이에서 조선의 문화재 약탈은 일종의 ‘트로피 사냥’이었으니까….

■어떤 일본인의 ‘마지막 소원’

각설하고, 석굴암에서 사라진 것은 5층 소탑 뿐이 아니었다.

석굴암 내에 안치된 작은 불상 2점과 불국사 다보탑 사자 3구 등도 감쪽같이 사라졌다.

석굴암 내 작은 불상은 석굴암 주벽 위쪽에 배치된 10개의 감실(龕室)에 하나씩 안치돼있던 조그만 불상들을 가리킨다. 그 중에 2점이 사라진 것이다.

1910년부터 경주군 주임서기였던 기무라 시즈오의 회고를 들으면 애가 끓는다.

“내 마지막 소원이 있다. 도아(盜兒·도둑놈)들에 의해 환금(돈주고 빼앗음)되어 일본으로 반출된 석굴암 불상 2구와 다보탑 사자 3구, 그리고 석조사리탑 등 귀중물이 반환되어 보존상의 완전을 얻는 것이다.”(<조선에서 늙으며>, 1924년)

기무라는 당시 절(불국사)을 지키던 스님 몇 명에게 돈 몇 푼 쥐어주며 반강제로 석조물들을 약탈해간 일본인들을 ‘도아(盜兒)’ 즉 ‘도적놈’이라 가리킨 것이다.

특히 의병전쟁(1905·1907년)의 와중에 지키는 사람이 없었던 석굴암에서는 석굴 본존의 뒤편 둔부를 무자비하게 때려 파괴했다. 들어있을지도 모르는 복장유물을 꺼내기 위한 만행이었다.

이 가운데 불국사 다보탑의 경우 상층기단 네 귀퉁이에 있던 돌사자상 4개 가운데 상태가 좋은 3개만을 약탈해갔다. 또 대웅전 뒤에 있던 섬세한 조각 장식의 석조사리탑 역시 약탈 당했다.

이 중 석조사리탑은 와카모토 제약회사 사장이던 나가오 긴야(長尾欽彌)의 소유로 돼있다가 조선총독부로 반환됐다.(1934년)

극적으로 귀환한 석조사리탑은 현재 보물 61호로 지정돼 있다. 종합해보면 석굴암 5층소탑과 감불 2점, 그리고 다보탑 돌사자 3점의 행방이 오리무중인 것이다.

기무라의 회고 가운데 마지막 한마디가 심금을 울린다.

‘도적놈들에 의해 반출된 문화재를 반환해서 완전한 보존을 이루는 게 마지막 소원’이라는 것이다. 이미 90여 년 전 일본인의 마지막 소원이 이럴진대…. 지금 이 시대를 살아가는 우리는 과연 어떨지 그저 부끄러울 따름이다. 감쪽같이 사라진 석굴암 오층소탑, 과연 어디에 있는가. 문화재 찾기에 공소시효가 없는데 찾는 노력이라도 해봐야 하지 않을까.

(이 기사는 최근 국외소재문화재재단이 펴낸 <황수영의 일제기 문화재 피해자료>를 보고 몇가지 자료를 참조해 쓴 기사이다. ‘일제기 문화재 피해자료’와 함께 미술평론가 이구열의 <한국문화재 수난사>를 함께 읽어보기를 권한다. 강희정의 <나라의 정화 조선의 표상-일제 강점기 석굴암론>과 성균관대박물관의 <경주 신라 유적의 어제와 오늘-석굴암·불국사·남산>도 참조했다.) 경향신문 논설위원

'팟 캐스트-흔적의 역사' 카테고리의 다른 글

| 청와대의 불행, 풍수 탓인가 사람 탓인가 (3) | 2016.12.09 |

|---|---|

| "하늘이 버린 지도자는 죽여도 된다" (4) | 2016.11.25 |

| 김대성은 석굴암 부실공사의 '원흉'이었다 (2) | 2016.11.18 |

| 그래도 '넘버 3' 진성여왕은 자진 하야했다. (7) | 2016.11.10 |

| 녹두장군 전봉준, 그 최후의 순간 (4) | 2016.10.27 |