“고려 때 무왕(誣枉·생사람에게 죄를 덮어씌움)한 사필(史筆·역사 기록)을 씻는다면 (조선)왕조가 빛날 것 같습니다.”

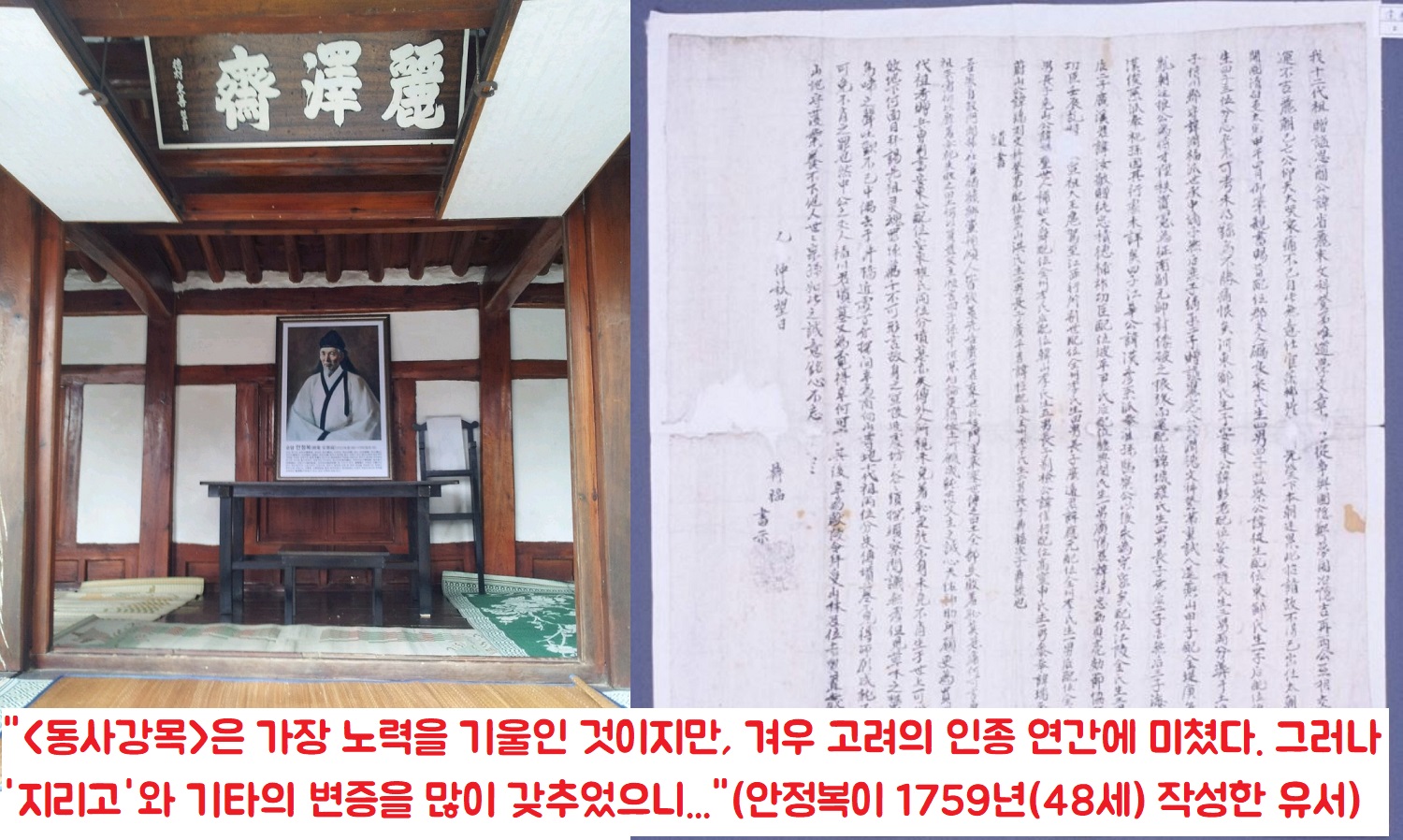

1781년(정조 5) 정조 임금이 승선(국왕 비서) 정지검(1737~1784)에게 특별한 명을 내렸다. 순암 안정복(1712~1791)이 개인적으로 편찬한 <동사강목>의 필사본을 가져오라는 것이었다.

이때 순암은 정지검에게 “‘고려 말의 일’을 이제와서는 기휘(忌諱·꺼리고 싫어함)할 만한 이유가 없으니 당시 잘못 기술된 역사기록을 바로잡아야 한다”면서 “이 말을 반드시 성상(정조)께 전해달라”고 신신당부했다.

순암이 언급한 ‘생사람 잡은 일’은 무엇인가. 우왕(재위 1375~1388)과 창왕(1389~1399)을 공민왕(1351~1374)이 아닌 신돈(?~1371)의 아들·손자(‘신우와 신창’)로 기록한 <고려사>를 일컫는다.

마침 김문식 단국대 교수의 논문(‘순암 안정복의 우왕·창왕 이해’, <성호학보> 24호, 성호학회, 2022년 12월호)이 발표되었다. 이 논문을 통해 왜 순암이 400년 가까이 ‘조선의 국시’처럼 여겨진 ‘신우·신창’설을 고치고자 했는지 알아보려 한다. 또 단재 신채호(1880~1936)가 왜 1910년 4월 블라디보스톡 망명길에 오르면서 <동사강목> 1권만 들고 갔는지 가늠해본다.

■우왕은 신돈의 자식이 맞나

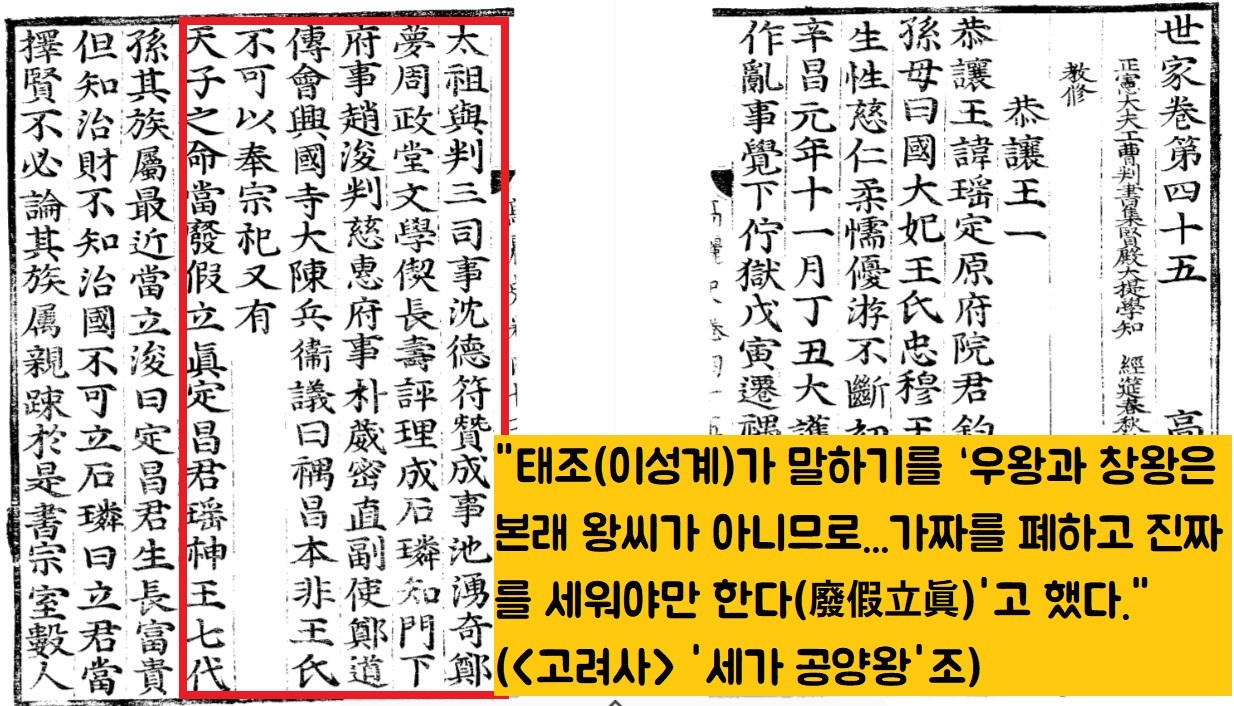

문제의 <고려사>를 보자. <고려사>는 우왕과 창왕의 역사를 군주의 사적인 ‘세가’에 다루지 않고 ‘열전·반역전’에 신돈-신우-신창으로 이어지게 했다. <고려사>가 세종 연간에 편찬(1449~1451)된 것을 감안하면 ‘당연한 서술’이라 할 수 있다. 왜냐면 ‘신우·신창’설을 주장한 이가 다름 아닌 태조 이성계(재위 1392~1398)였기 때문이다.

즉 1389년(창왕 원년) 이성계 암살 미수 사건 이후 우왕과 창왕이 쫓겨나 죽임을 당한다. 이때 차기 국왕을 결정하는 논의에서 이성계가 ‘폐가입진(廢假立眞·가짜를 폐하고, 진짜를 세워야 한다)’을 촉구한다. “우왕과 창왕은 본래 왕씨가 아니므로 왕위를 이을 수 없다”고 주장한 것이다.(<고려사> ‘열전·신우’조)

이성계의 주장대로 우왕과 창왕은 신돈의 자손일까. <고려사> ‘세가·공민왕’조의 편찬자는 “자식이 없던 공민왕이 다른 사람(신돈을 가리킴)의 자식(우왕)을 데려다 대군으로 삼았다”는 평론을 달았다. ‘열전·신우’조도 “신돈의 비첩 반야가 모니노(牟尼奴·우왕)를 낳았는데, 공민왕이 자기 자식으로 여겼다”고 언급했다. ‘우왕=신돈의 자식’이라는 것이다.

그런데 같은 ‘열전·신우전’에 이상한 내용이 등장한다. “(신돈의 비첩인) 반야가 낳은 아이를 친구인 능우의 모친에게 맡겼지만 아이가 첫 돌이 되지 않아 죽었다. 능우는 이웃 병졸의 아이를 훔쳐 반야의 아이(모니노·우왕)라고 속였다.”

무슨 소리인가. 우왕을 신돈의 아들이라 해놓고, 다시 이웃집 병졸이 낳은 아이로 고쳐 표현했다. 그렇다면 우왕은 신돈의 아들도 아니라는 이야기인가. 공민왕의 직접 발언을 기술한 다음 기사도 헷갈린다.

“공민왕이 측근들에게 이렇게 말했다. ‘내가 일찍이 신돈의 집에 가서 그 집 여종에 성은을 입혀 아들(우왕)을 낳았다. 그러니 경거망동하지 말고 그 아이를 잘 보호하라.”

알다가도 모를 일이다. 같은 역사서, 그것도 같은 ‘열전·신우’조에서 우왕이 ‘신돈→이웃집 병졸→공민왕’의 아들로 둔갑했다가 결국 태조 이성계에 의해 ‘신돈의 아들’로 낙인찍힌다.

■‘우왕=공민왕의 자식’ 주장은 대표적인 직필

<고려사>를 읽은 조선의 식자들은 일관성없는 ‘우왕·창왕’ 기사에 고개를 갸웃거렸을 것이다.

그러나 ‘폐가입진’을 주장한 이가 다름아닌 태조 이성계인 이상 대놓고 문제를 삼을 수가 없었다.

그렇지만 <고려사>의 ‘폐가입진’설을 둘러싼 수근거림이 포착되기 시작했다.

우선 퇴계 이황(1501~1570)이 재미있는 평가를 내렸다. 즉 제자들이 “(조선조 성리학의 사표인) 포은 정몽주가 신씨(우·창왕)의 조정에서 관리로 활동함으로써 충절을 잃은 것이 아니냐”고 물었다.

그러자 이황은 “왕위를 계승한 것은 신씨지만 왕씨의 종사가 망하지 않았기 때문에 정몽주가 벼슬할 수 있었다”고 했다. 그러면서 “진나라 여씨 등이 이성(異姓)으로서 권력을 휘두른 것과 같다”고 옹호했다. 진나라 여씨는 진시황을 가리킨다.

원래 진나라 군주의 성씨는 영(영)씨인데, 진시황이 본래 ‘여불위(呂不韋)’라는 인물의 소생으로 알려져 있다. 퇴계는 ‘진시황’이 ‘영정(영政)’이 아니라 ‘여정(呂政)’으로서 즉위했다고 보았다. 그럼에도 진나라의 왕통은 끊어지지 않았다는 것이다.

따라서 정몽주가 우왕·창왕의 조정에서 벼슬한 것은 문제가 되지 않는다고 변호한 것이다.

이황의 변론은 성리학의 기틀을 쌓은 정몽주를 감쌌지, ‘우·창왕=신씨’라는 <고려사>의 기술을 부정한 것은 아니었다.

다만 우왕·창왕이 비록 신씨로서 왕위에 올랐지만 그렇다고 고려의 왕통이 끊긴 것은 아니라고 보기는 했다.

조선 중기 4대 문장가로 알려진 상촌 신흠(1566~1628)은 한발 더 나아갔다.

대표적인 이가 상촌 신흠(1566~1628)이다.

신흠은 “고려말 인물인 원천석(1330~?)이 ‘우왕=공민왕의 아들’이라는 내용의 시를 썼다”면서 “이것이 가장 뛰어난 직필”이라고 평가했다. 그러면서 “고려말 정도전(1342~1398)과 윤소종(1345~1393)의 무리가 ‘우왕=왕씨’라 하면 역적으로 낙인찍어 사람들의 입을 막았다”고 비판했다.

역사서에서도 변화의 조짐이 감지된다. 임상덕(1683~1719)의 <동사회강>은 1374년 공민왕 시해 사건 이후의 역사는 기록하지 않았다. 그러나 그 기사의 각주에서 ‘신우·신창’이 아니라 ‘폐왕 우·폐왕 창’이라는 절충의 표현을 썼다.

임상덕 보다 한 세대 뒤에 깃발을 들고 나선 이가 바로 순암 안정복이다. 순암은 고려말의 대학자인 목은 이색(1328~1396)과 야은 길재(1353~1419)가 우왕을 위해 3년상을 지냈고, 우왕의 아들(창왕)을 국왕으로 옹립한 것을 예로 들었다.

“천명을 받아 건국한 조선에서 왕씨·신씨가 무슨 대수인가. 조준(1346~1405)·정도전 무리가 옛 신하들을 넘어 뜨리려고….”

그랬으니 정조가 “<동사강목>을 가져와보라”는 명을 내렸을 때 순암이 “제발 우·창왕대의 왜곡된 역사는 바로잡아야 한다”고 신신당부했던 것이다. <동사강목>은 우·창왕을 ‘전 폐왕 우’와 ‘후 폐왕 창’으로 표현하고 ‘공민왕’ 다음의 정사로 다루었다.

■안정복이 ‘골골 80’했던 이유

사실 순암은 어려서부터 병치레가 잦은 약골이었다. 40대들어 자주 혼절하고 언어장애까지 일으키는 병에 걸려 3번이나 유서를 쓰는 등 악전고투했다. 게다가 지금의 관점에서 보면 ‘재야사학자’의 향기가 짙게 풍긴다. 독학으로 공부하다가, 35살이 돼서야 성호 이익(1681~1763)의 문하생으로 들어갔다. 평생 과거시험은 통하지 않았다.

그러나 정조 임금의 눈에 들어 세손 시절부터 3차례나 부름을 받고 출사했다. 그것도 61살의 나이에 처음 세손을 지근거리에 모시게 되었으니 참 기막힌 인연이다. 그런 순암이 온갖 병치례의 와중에도 ‘골골 80’ 했던 남다른 이유가 있었다.

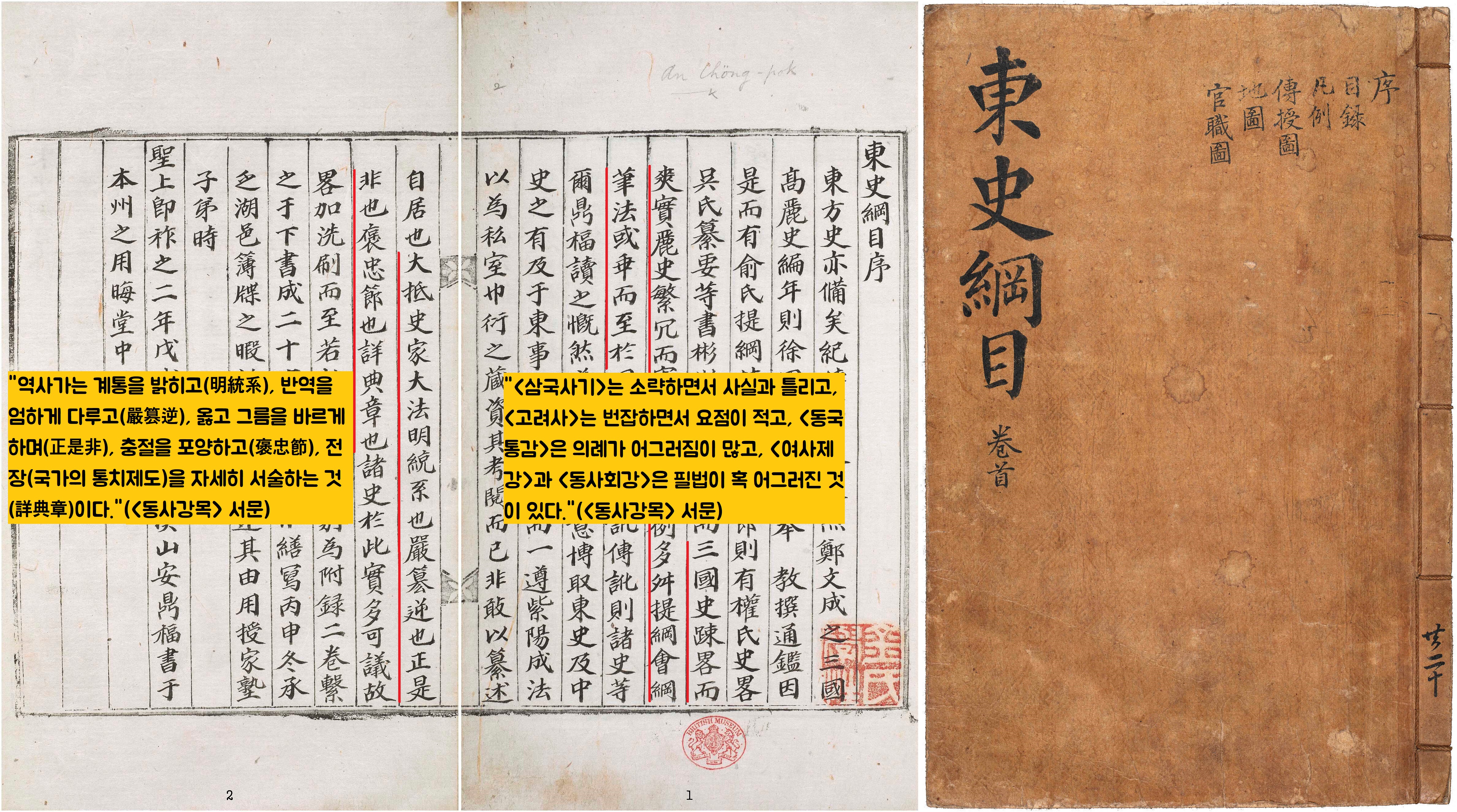

“<삼국사기>는 내용이 소략해서 수많은 오류를 지니고 있고, <고려사>는 내용도 번잡하고 요점이 적으며…역사가는 계통을 밝히고(明統系), 반역을 엄하게 다루고(嚴簒逆), 옳고 그름을 바르게 하며(正是非), 충절을 포양하고(褒忠節), 전장(국가의 통치제도)을 자세히 서술하는 것(詳典章)이다.”(<동사강목> ‘자서’)

이것이었다. 제대로된 역사서를 편찬하고 싶은 일념 때문이었다.

순암의 <동사강목>은 사마광의 <자치통감>을 바탕으로 주자(1130~1200)가 편찬한 <통감강목>을 벤치마킹했다.

주자는 특히 “역사서에는 난신적자들을 두렵게 만드는 엄정한 포폄(평가)이 있어야 한다”고 보았다.

이 때문에 <통감강목>은 주-진(秦)-한-진(晋)-수-당나라 등 단지 몇나라만을 정통왕조로 취급하고 있다. 나머지는 열국·찬적·건국·무통·불성군·원방소국 등 7가지로 분류했다. 한나라의 여후와 왕망, 당나라의 무측천 등은 왕위를 찬탈한 ‘찬적’으로 분류했다. 정통과 비정통의 구분을 엄격히 함으로써 강상을 바르게 한다는 것이었다.

■단군조선을 둘러싼 순암의 고민

순암의 <동사강목>도 그랬다. 조선 역사의 정통계보는 ‘단군조선-기자조선-마한-문무왕 9년(669년)부터의 신라-태조 19년(936년)부터의 고려-조선’이다. 그외에 정통으로 볼 수 없는 왕조를 ‘무통·참국·도적·소국’ 등으로 분류했다.

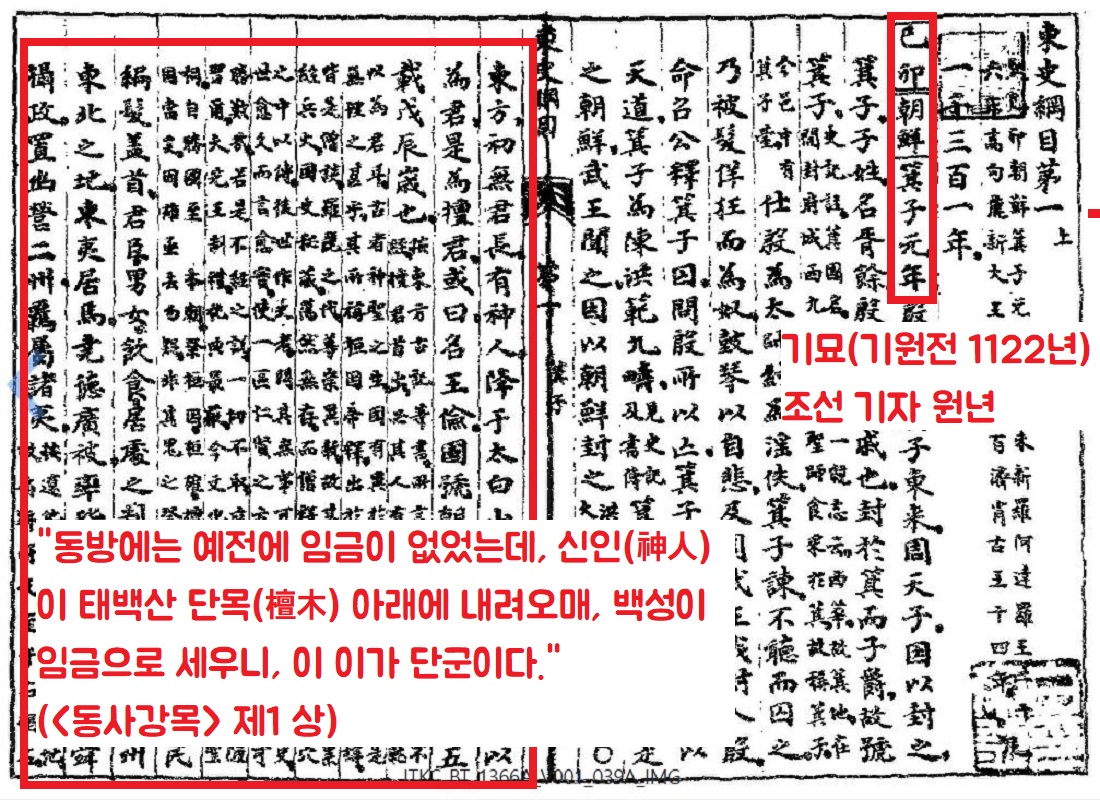

순암은 ‘단군조선’을 정통의 첫머리로 삼았다. <동사강목>의 ‘동국역대전수도’와 ‘단군·기자 전세도’ 등은 ‘단군조선’부터 시작한다. “우리 역사에 나타나는 첫 군주인 단군이 신성한 덕을 베풀었기 때문”(<동사강목> 제1상)이라 했다.

여기서 착안점이 있다. <동사강목>이 단군조선을 ‘정통의 첫머리’로 두었으면서 정작 본문에서는 ‘기자조선’부터 서술했다는 것이다. 즉 <동사강목> ‘제1상’은 ‘기묘년 조선 기자 원년·주 무왕 13(기원전 1122)’부터 시작한다.

‘단군조선’ 기사는 ‘기자조선’을 설명하면서 두번째 기사에 상당히 길게 붙여놓았다.

여기서 순암의 고민을 읽을 수 있다. 순암 본인은 ‘정통 단군조선’을 본문의 첫머리에 담고 싶었을 것이다.

“(단군·기자조선의 이야기를) 황당한 이야기로 여겨 ‘외기’로 돌리는 것은 옳지 않다”는 멘트가 이를 뒷받침한다.

그러나 순암은 기본적으로 유학자였다. 그런 순암이 불가(일연 스님)의 입장에서 쓴 <삼국유사> 내용을 고증없이 담아내기가 주저되었을 것이다. 예컨대 순암은 <삼국유사>의 환인과 환웅의 이야기는 서술에서 빼야한다고 주장했다.

“단군이라는 신인(神人)이 스스로 단목(檀木) 아래로 내려왔을 뿐 환인·환웅과는 아무런 관계가 없다”면서 “‘환인제석’은 불경(법화경)에 등장할 뿐”이라고 비판했다.

■“삼국시대는 계통 없는 시대”

앞서 밝혔듯이 순암은 ‘처음으로 문물을 일으켜 신성한 정치를 한 기자’를 정통으로 여겼다. “기자가 단군조선이 쇠망한 지 196년 후 나타나 ‘홍범구주(洪範九疇·세상을 다스리는 9가지 도리)’에 따라 신성한 교화의 정치를 폈다”는 것이다.

사실 기자라는 인물은 “고구려는 음식을 먹을 때 기자의 유풍이 남아있으며, 기자신을 모시기도 한다”는 <구당서> ‘동이전’의 기록처럼 꽤 오래 전부터 우리 역사에서 대접을 받았다. 특히 성리학의 발전과 함께 소중화 의식이 강했던 조선 때 더더욱 존숭의 대상이었다. 그러나 순암은 ‘위만조선’은 ‘참국(僭國)’으로 평가절하했다. 정통(기자조선)의 왕위를 찬탈했기 때문이다.

순암은 위만조선 대신 마한을 적통으로 삼았다. “위만의 반란으로 남쪽으로 망명한 준왕이 마한을 공파하고 금마군에 도읍했다”는 기원전 192년을 ‘마한왕 기준 원년’으로 삼은 것이다. 말하자면 ‘정통인 기자의 제사’를 이은 기준(준왕)이 적통이라는 것이다.

순암이 본 마한의 정통기간은 기준 원년(기원전 192년)~온조 27년(기원후 9년)까지 202년이다.

백제 온조왕의 마지막 공격으로 마한의 원산과 금현이 항복한 때(기원후 9)를 마한의 멸망연도로 본 것이다.

반면 마한정통론에 따라 마한 멸망 전인 기원후 9년까지의 초기 삼국(고구려·백제·신라)은 ‘참국’으로 분류됐다.

또 기원후 10년(마한 멸망) 이후~668년(고구려 멸망)까지의 삼국시대를 ‘무통’으로 분류했다. 삼국이 팽팽한 접전을 벌였던 시기니 만큼 ‘무통(無統)’ 즉 ‘정통이 없던 시기’라는 것이다. 이밖에 918년(고려 태조 원년)~935년(후삼국 통일)까지의 고려 18년은 ‘참국(僭國)’으로 분류했다. 왕건이 ‘도적’인 궁예의 부하였을 뿐 아니라 여전히 정통인 신라가 존속하고 있었기 때문이었다.

태조 왕건이 후삼국을 통일하고 나서야 ‘겨우’ 정통의 지위를 차지할 수 있었다. 이밖에 진한·변한·예·맥·옥저·가야·발해 등은 소국(부용국)으로, 견훤의 후백제와 궁예의 태봉은 ‘도적’으로 각각 분류됐다.

■“애석하다 요동을 잃다니…”

물론 300년 전의 시대를 살았던 순암의 역사서술과 역사인식이 100% 옳은 것이라고는 볼 수 없다.

다만 역사와 역사인식이라는 것이 끊임없이 살아 숨쉬는 생명체와 같다는 것을 부인할 수는 없다.

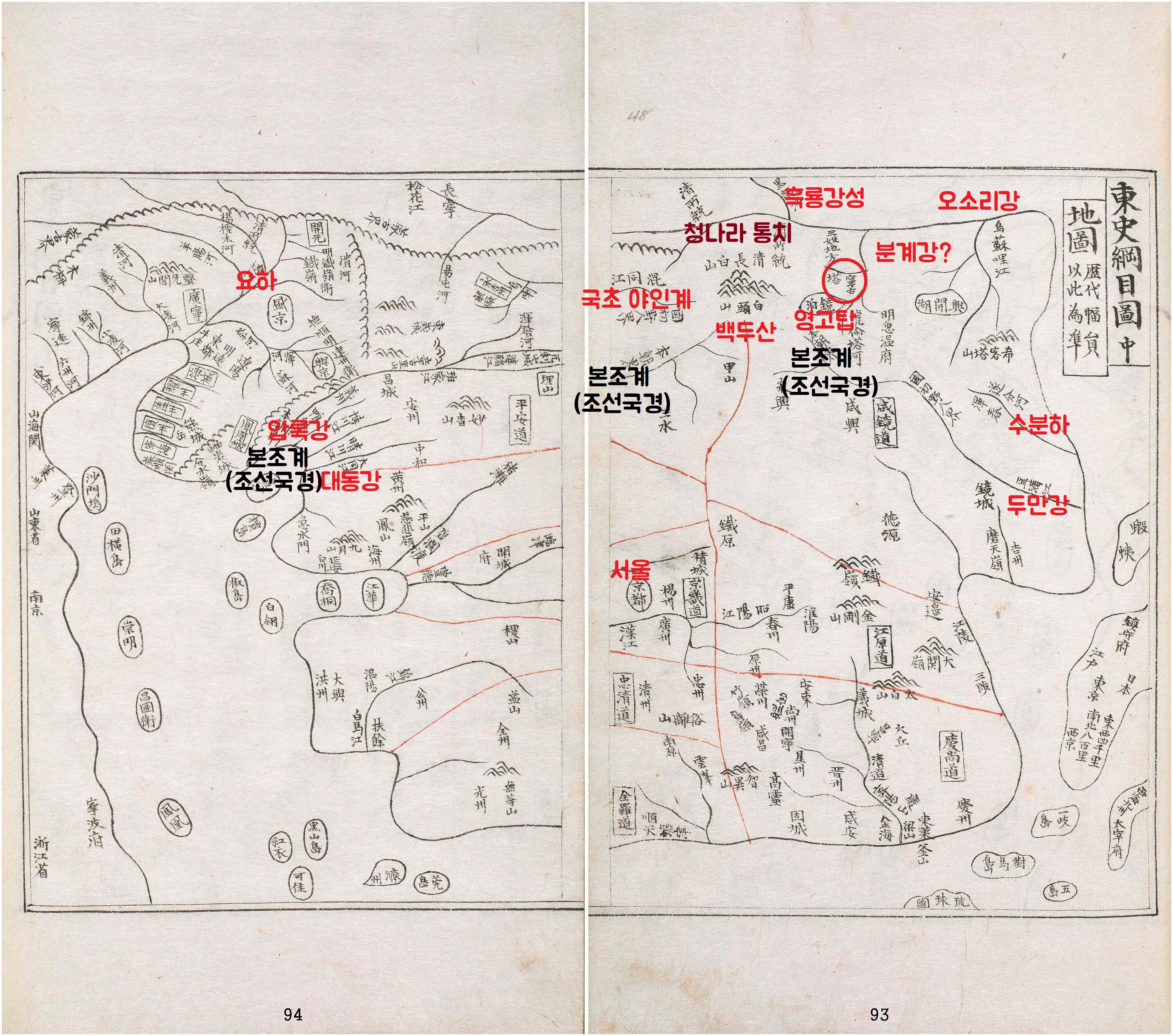

“~(동이의 옛 땅인) 요동을 회복하지 못해 압록강이 커다란 깰 수 없는 경계가 되어 마침내 천하의 약한 나라가 되었구나. 애석하다.”(‘지리고·요동군고’)

천하를 더불어 다투는 땅(요동)인데, 세차례의 기회(통일신라 문무왕·고려 태조·조선 태조 때)를 모두 잃었음을 한탄했다.

백두산정계비를 두고도 코멘트 했다.

“1712년(숙종 38) 백두간 꼭대기에 돌을 세워놓고 분계강의 경계로 삼았다. 분계강은 두만강 북쪽 300여 리에 있는데 그 때의 당국자들이 깊은 생각없이 공공연히 그곳을 버려 이제 야인의 사냥터가 되었으니 어찌 애석하지 아니한가.”(<순암집> 권7)

그래서일까. 순암은 <동사강목> ’지리고·강역연혁고정’에서 당시의 조선강역인 8도와 함께 요동과 영고탑의 연혁을 기록했다. 순암은 “요동은 본래 구이(동이)의 땅이었다”고 했으며, “영고탑은 (고)조선-고구려-발해가 차지했다가 요(거란)에 병합됐다”고 소개했다. <동사강목> 수권의 ‘지도’에도 두만강을 국경선으로 표기하면서도 그 북쪽에 영고탑 등의 위치를 표시했다.

영고탑은 현재 헤이룽장성(黑龍江省) 닝안현성(寧安縣城)의 청나라 시절 지명이다. 청나라의 발상지이자 발해의 상경 용천부가 설치되었던 요충지다. 순암은 훗날에 일어날지 모를 국경선분쟁을 위해 근거사료를 제시해놓은 것이다.

“강역과 경계는 나라에서 자세하게 해야 할 것인데 우리나라 사람은 너무 어두워 잘못이 많으니 만약 사변을 당하면 어떻게 처리할 것인가. 개탄할 노릇이다.”

어떤가. 단재 신채호 같은 이가 눈물을 머금고 망명길에 나서면서 ‘원픽 서적’으로 동사강목 한 권을 들고 갔는지 이해가 가지 않는가.(이 기사를 위해 김문식 단국대 교수와 강세구 순암 안정복 연구가가 도움말과 자료를 제공해주었습니다. 현상철 성균관대출판부 기획티망과 이광훈 광주시청 문화예술과 주무관이 자료를 보내주었습니다.) 이기환 히스토리텔러

<참고자료>

강세구, <순암 안정복의 동사강목 연구>(순암연구 총서1), 순암선생 탄신 300주년 기념사업회, 성균관대 출판부, 2012

김문식, ‘순암 안정복의 우왕·창왕 이해’, <성호학보> 24호, 성호학회, 2022

김문식, ‘순암 안정복의 정조 보좌 활동’, <성호학보> 23호, 성호학회, 2021

국립중앙도서관, <실학자의 서재, 순암안정복의 책바구니>(순암 안정복 탄신 300주년 특별전 도록), 2012

'흔적의 역사' 카테고리의 다른 글

| '독서휴가'는 세종의 또다른 업적…"죽어라 책만 읽으라" 했다 (1) | 2023.04.03 |

|---|---|

| 'n분의1', 형제자매 평등상속은 고려 때부터의 전통이었다 (0) | 2023.03.08 |

| 빗살무늬토기는 왜 '뾰족'할까…실용성 갖춘 신석기시대 걸작 디자인 (0) | 2023.02.07 |

| "분(화장품)과 바늘 보내오"…조선시대 '츤데레' 군인 남편이 보낸 선물 (0) | 2023.01.13 |

| 풀포기의 기적…진흥왕순수비 한 글자(典) 읽어냈다 (0) | 2022.12.31 |