“여호와 하나님이 흙으로 사람을 빚고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생령이 됐다.”

<구약성서> ‘창세기 2장 7절’의 내용이다. 동양에서는 ‘사람이 죽으면 백골이 진토(塵土·먼지와 흙)된다’는 오래된 표현이 있다. ‘사람이 흙에서 나서 흙으로 돌아간다’는 게 동서고금의 진리임을 알 수 있다. 그런데 그것이 사람에만 국한된 이야기는 아니다. 사람이 창조한 모든 문명의 이기나 예술품도 마찬가지다.

다른 예를 들 것도 없다. 백제예술의 정수라는 금동대향로를 보자. 무슨 객쩍은 소리냐 할 것 같다.

금속(구리)으로 제작된 향로를 두고 흙 운운하고 있다고…. 그러나 그 향로의 모체가 ‘흙’이라는 사실을 아는 이는 드물다.

왜냐. 향로의 틀(거푸집)을 흙으로 만들었기 때문이다. 굳은 밀랍(꿀벌 분비물)에 향로의 모형을 만들고 흙(거푸집)으로 감싼 뒤 열을 가해 모형을 거푸집에서 제거하는 ‘밀랍주조법’이다. 향로의 모태가 된 거푸집은 ‘쓰임’이 끝나자 다시 흙으로 돌아갔다.

■손가락, 발가락, 콧구멍이 전시품?

지금 국립부여박물관에서 열리고 있는 특별전(~2023년 1월29일·‘백제 기술, 흙에 담다’)을 보면 전체적으로 미완성, 불완전의 느낌을 강하게 받는다. 명색이 백제 사비기인 6~7세기 제작된 소조상을 한데 모아놓은 전시회이다.

그렇지만 부여 외리에서 출토된 무늬 벽돌세트(보물)과 호자(남성 소변기) 등 일부를 제외하면 성한 유물을 볼 수 없다.

어떤 것은 얼굴만, 또 어떤 것은 나발(부처의 머리카락)만, 또 어떤 것은 상체만, 또 어떤 것은 하체만 전시해놓았다.

심지어는 눈만, 귀만, 코만, 손가락만, 발가락만 둔 것도 있다. 그 중에는 도드라진 콧구멍이 인상적인 상도 있다.

왜 이리 온전한 것이 없을까. 그럴 수밖에 없다. 이미 밝혔듯 흙에서 흙으로 돌아가는게 진리라 하지 않았던가. 흙을 빚어 만든 형상이니 1000년, 1500년 온전하게 버틸 수가 없었을 것이다. 그래도 사람은 100년을 살지 못하고 죽어 백골이 진토되는데, 사람이 빚은 형상은 그래도 오래 버텼다는 생각도 든다.

그런데 이상한 일이다. 그렇게 ‘따로 따로’의 형상을 모아두었는데, 한발 떨어져 보면 전체가 한 몸이 된 듯 조화를 이룬다.

각각의 부위를 얽어놓으면 어엿한 사람의 형상이 나타나고, 그것이 1500년 전의 백제인으로 빙의된 듯 하다.

■마을 진입로 공사 도중 불도저 삽날에…

특별전의 압권은 전시실 중심에 떡하니 버티고 있는 ‘청양 본의리 불상받침(대좌)’일 것이다.

국립공주박물관 상설전시실에 전시되고 있던 이 불상받침은 3D 스캔과 CT(컴퓨터 단층) 촬영까지 해서 이번 특별전에 출품됐다. 이 불상받침대의 뒷면까지 공개한 것은 이번이 처음이다. 이 받침대를 보면 우선 그 규모에 놀랄 수밖에 없다. 흙으로 빚어 만든 받침대의 아래쪽 너비가 무려 260㎝에 달한다.

무엇보다 이 엄청난 규모의 불상받침대가 제작 당시에는 ‘실패작’으로 판명되어 버려진 것이었다는게 더욱 눈길을 끈다.

대체 어떤 일이 벌어졌던 것일까. 이 불상 받침대는 발견 스토리부터가 재미있다.

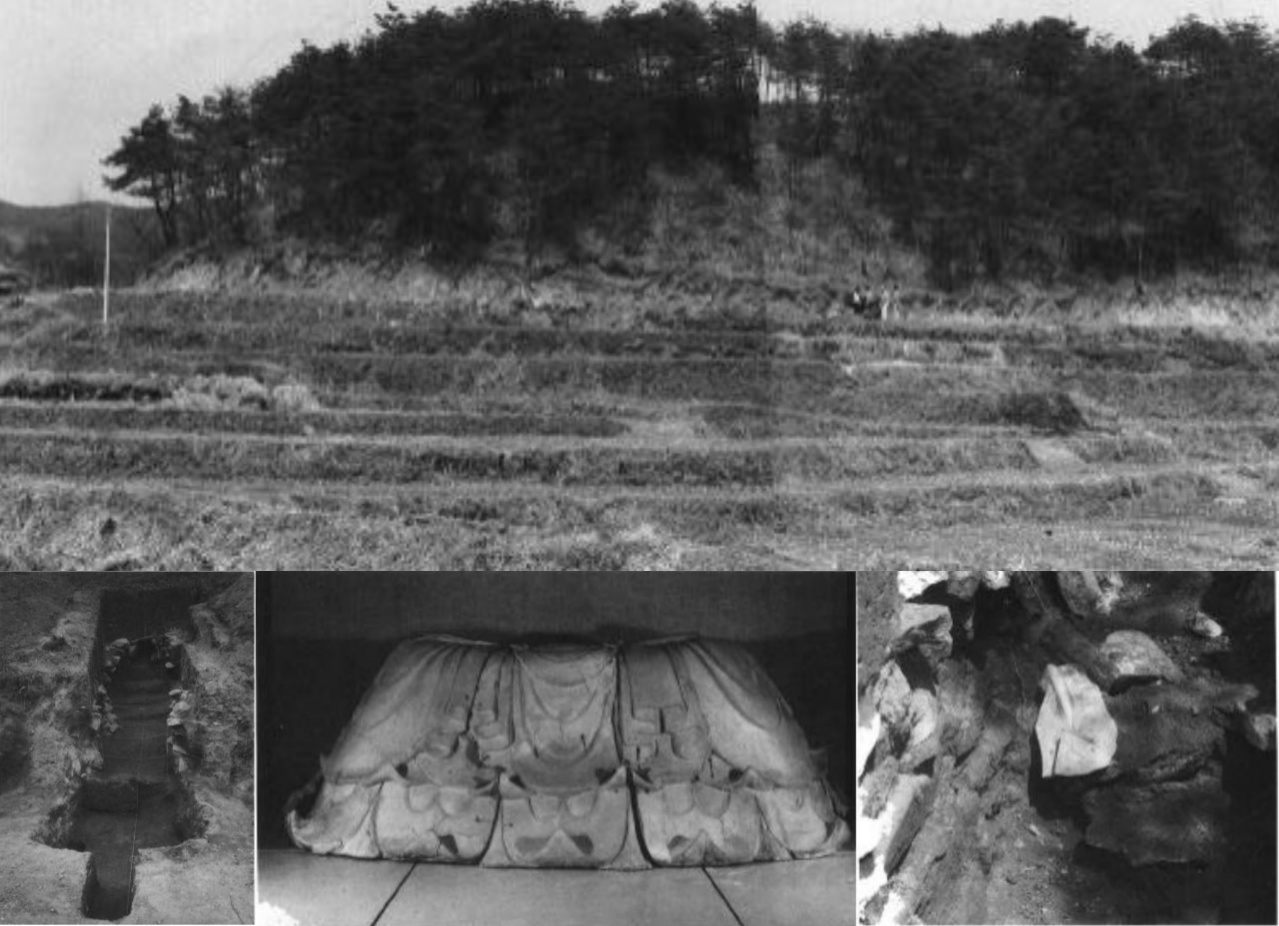

36년 전인 1986년 2월 충남 청양 목면 본의리의 동막 부락 주민들은 마을 진입로 확장공사에 박차를 가하고 있었다.

좁은 우마차 도로를 넓혀 시내버스가 마을 입구까지 원활하게 지날 수 있도록 하고자 했다. 학생들 개학(3월)에 맞추려면 공사를 서둘어야 했다. 중장비(불도저)가 동원되어 산기슭 구릉의 아랫자락을 퍼내고 있었다.

그런데 2월10일 공사현장에서 수상한 일이 벌어졌다. 땅을 2.5m 정도 파내는 과정에서 동굴과 같은 유구가 드러났다. 불상 받침대를 구웠던 가마 입구가 불도저의 삽날에 파손되면서 노출된 것이었다. 그 안에 들어가 본 주민들은 깜짝 놀랐다.

연소실 안에서 불상받침대의 조각들이 켜켜이 쌓여있었기 때문이다.

연소실에 받침대를 놓고 불을 피워 구웠던 그대로의 모습이었다. 이 조각들을 꺼내 마을회관으로 옳긴 이장 김천식씨가 면사무소를 통해 청양군청에 유물발견 사실을 신고했다.

■받침대인데도 성인 10명의 무게

후속 조사 결과 이 가마는 백제시대에 조성된 반지하식 등요(登窯·10°이상의 경사면에 터널형 구조로 축조한 오름가마)이며, 흙을 빚은 거대한 규모의 불상받침대 또한 희귀한 유물로 판단됐다.

마을 주민과 조사단이 찾은 파편은 150여 점에 달했다. 파편 중 큰 것은 높이 70cm, 너비 53cm, 두께 4cm 내외였다.

당시 몇차례 복원을 시도했지만 조각들이 너무 크고 무거워서(큰 조각은 80∼114kg) 번번이 실패했다.

결국 1990년 특별전을 위해 서울의 국립중앙박물관으로 옮겨 정식으로 보존처리 후 복원함으로써 그 전모를 알 수 있었다.

우선 불상받침의 정면 밑부분 넓이는 260㎝ 정도, 높이는 95㎝, 두께는 40~50㎝에 이르렀다. 무게는 620㎏에 달했다.

받침대인데도 성인 10명 정도의 무게였다면 그 위에 놓이는 불상은 얼마나 큰 규모였다는 걸까.

우선 이 불상받침대의 형태는 전문용어로 ‘상현좌(裳縣座)’라 한다. ‘불상의 옷자락(상·裳)을 겉으로 길게 늘어뜨린(현·縣) 받침대(좌·座)’라는 뜻이다. 그러니 이 받침대는 불좌상(앉은 자세의 불상)을 위에 놓는 것을 염두에 두고 제작했을 것이다.

아닌게 아니라 불상받침대 위의 정면 양쪽을 보면 조금 휘어져 올라가 있는 부분이 있다.

이 흔적이 바로 받침대 위에 결가부좌(일종의 양반다리)한 좌불상(앉은 자세의 불상)의 양 무릎이 닿는 지점이다.

■흙으로 빚은 불좌상이 250㎝?

이렇게 받침대 위에 불좌상이 놓였을 것을 염두에 두고 알아보자.(양은경 부산대 고고학과 교수의 ‘청양 본의리 가마 출토 대좌-언제 어떻게 왜 만들었나’, <청양지역 백제와전문화와 그 의의 학술대회 발표집>, 청양군, 2022년 8월)

같은 사비 백제 시기의 작품인 부여 군수리 석불상(앉은 불상)으로 비교해본 결과이다.

즉 군수리 석불상의 경우 받침대와 불상의 높이와, 두 무릎 넓이와 높이가 나란히 1대 1.5이다.

이 비율을 본의리 소조상에 적용해보면 전자(받침대와 불상의 높이)는 95대 143, 후자(두 무릎넓이와 높이)는 110대 165로 측정된다. 그럼 본의리 불상대좌에 놓일 불상은 143~165㎝ 사이의 평균값인 150㎝ 정도 안팎이었을 것으로 판단된다.

그렇다면 만약 ‘불상+받침대’를 합한 전체 규모는 대략 245㎝(받침대 95+불상 150㎝) 안팎이었을 가능성이 크다.

백제가 2m50㎝ 넘는, 그것도 앉은 불상을, 그것도 흙을 빚어 제작했다는 얘기다. 전혀 불가능하지 않다.

<일본서기> ‘흠명기’조는 “백제가 545년(성왕 23) 백제가 장육불상을 만들었다”고 기록했다. ‘장육불상(丈六佛像)’은 1장6척 크기의 불상을 의미한다. 중국 당나라 척도(1척=29㎝)로 장육상의 크기(키)는 464㎝(1.6×29)에 해당된다.

6세기 중반 무렵에 백제가 4m가 훨씬 넘는 장육상을 제작했다면 그의 반 정도(2m50㎝ 내외) 되는 앉은 불상도 당연히 제작할 수 있었을 것이다. 본의리 불좌상처럼….

■“기본 골격없이 빚은 거대한 조형물?”

불상받침대를 찬찬히 뜯어보자. 이 받침대는 위 아래 3단을 이룬 연꽃잎이 볼륨감있게 표현되어 있다.

그 위를 U자형 옷주름 선이 중복되게 늘어져 있고, 좌우에는 Ω형태의 옷자락이 리듬감있게 펼쳐지고 있다. 같은 시기의 백제 영역이나 중국(남조~당나라 초기)에서 일부 유사점을 보이는 불상도 있지만 차이점이 더 많다.

양은경 교수는 “본의리 불상받침대는 중국 남조와 초당(당나라 초기)의 양식, 그리고 백제 특유의 요소가 혼합되어 새롭게 탄생된 7세기 ‘상현좌’”라고 해석한다.

그렇다면 흙으로 어떻게 빚었기에 그렇게 큰 받침대를 만들었다는 걸까.

우선 성형에 쓰인 흙은 모래가 20~30% 섞인 고운 입자의 점토를 쓴 것으로 확인된다. 본래 흙을 빚어 만드는 소조상의 제작에는 기본 골격이 존재하는게 보통이다. 즉 나무나 혹은 갈대류를 묶어 골조를 세운 뒤 이 골조에 거친 흙을 붙여가며 대략의 형태를 만든다. 그런 뒤 다시 그 표면에 다시 입자가 고운 흙을 여러겹 붙여가며 세부 형체를 완성한다. 그러나 본의리 불상 받침대의 경우 그러한 골조를 세우지 않고 성형한 것으로 파악된다.

즉 일정한 크기의 점토판을 손으로 직접 빚어 형체를 만들고, 그런 뒤 다시 다른 점토판을 성형해서 2~3겹 붙이는 방식을 취한 것으로 보인다. 그렇게 성형을 끝냈다고 완성된 게 아니었다. 애써 만든 받침대를 다시 7조각으로 나눴다.

한 가마에 그렇게 큰 받침대를 한번에 구울 수 없었기 때문이었다.

또 구울 수 있었다 해도 620㎏이 넘는 받침대를 가마로 옮길 재간이 없었다. 다만 재조립을 위해 각 조각에 구멍까지 뚫어놓는 세심함을 보였다. 그렇게 구운 다음 조각을 재조립했는데, 겉에서 보면 마치 스테이플러(호치키스) 자국인 것 같다.

본의리 불상받침대는 이렇게 성형-건조-분할-소성(굽기)-재조립의 복잡한 과정을 거쳤다.

■눈물을 머금고 가마를 통째로 폐기

여기서 또 다른 의문점이 들 수밖에 없다. 무슨 사정이 있었기에 그렇게 거대한 불상받침대를 주문받아, 정성껏 빚어넣고 가마 연소실에서 꺼내지 않고 그대로 두었을까.

발견 당시의 불상받침대를 묘사한 당시 박영복 국립중앙박물관 학예연구관의 ‘청양 도제 불대좌 조사보고’(<미술자료> 제49호, 국립중앙박물관, 1992)에 단서가 나와있다.

“가마 내부에 포개져 쌓여 있었던 점, 왼쪽 뒷면이 사용하기 어려울 정도로 뒤틀려 있어 사용가능성에 의문을 가질 수밖에….”

무슨 말인가. 가마안에서 굽고 건조할 때 조각마다 수축률이 조금씩 달라 뒤틀림 현상이 발생했다는 얘기다. 도기나 도자기의 경우라면 전체적으로 줄어들기 때문에 괜찮다. 그러나 받침대의 경우 7개 조각으로 잘라 구웠기에 문제가 생긴 것이다.

발견 당시의 사진을 보면 뒷면 왼쪽 부분에 뒤틀림 현상이 확연하다. 당시 백제의 장인들은 ‘아차!’ 했을 것 같다.

그렇게 엄청난 역작, 즉 불상 받침대를 천신만고 끝에 만들었는데, 마지막 관문을 통과하지 못하고 망쳐버린 것이다.

장인들은 눈물을 머금고 이 불상받침대와 가마를 통째로 폐기했을 것이다.

완벽함을 추구하는 백제 장인들로서는 한치의 흠결도 그냥 넘길 수 없었을 것이다.

그렇다면 실패한 불상대좌는 어느 사찰이 주문한 것일까. 3.5~5.5㎝에 이르는 나발(부처의 머리카락) 조각이 발견된 부여 금강사터를 주목하는 연구자(양은경 교수)가 있다. 흙으로 만든 머리카락 조각이 그 정도 크기라면 받침대를 합해 250㎝ 안팎의 불좌상(앉은 자세의 불상)이 사찰에 봉안되어 있었을 가능성이 크다는 것이다.

■백제 장인들과의 대화

비록 실패로 끝났지만 이 불상 받침대의 제작자는 당대 백제 최고의 장인이었음에 틀림없다.

그 웅장한 규모나 독특한 제작방식(분할 결합 방식) 등은 아무나 시도할 수 있는 기술이 아니었기 때문이다.

비슷한 시기(634년) 신라 선덕여왕(재위 632~647)의 초청에 응해 황룡사 9층 목탑을 세운 백제의 명장 아비지가 떠오른다.

그렇게 실패를 두려워하지 않는 그들의 도전정신은 훗날 미륵사와 미륵사탑이라는 엄청난 규모의 대가람 창건으로 빛을 발했다.

그뿐인가. 백제 멸망 후 일본 열도로 이주한 백제 장인들의 손에 의해 소조상 제작기법이 일본열도로 널리 전파되었다.

이번 특별전에서는 3D스캔닝 모델을 이용한 ‘디지털 가시화’ 기술로 1500년 전 백제 장인들의 호흡을 느낄 수 있다.

김지호 국립부여박물관 학예연구사는 “특히 본의리 불상받침대의 경우 ‘연꽃무늬 점토판을 붙이고, 날카로운 도구로 새긴 흔적’과 ‘나무로 두드리고, 글자를 새긴 자취’ 등을 가늠해볼 수 있다”고 밝혔다.

이 중에는 ‘손가락으로 누른 자국과 손잡이를 붙이고, 점토 표면을 매끄럽게 다듬은 흔적’ 등도 볼 수 있다. 이것이야말로 1500년 전 백제 장인과 나누는 대화가 아닐까.

■불상에 찍힌 백제 장인의 지문은?

이중 시선이 유독 꽂히는 전시품이 있었으니 그것은 정림사지에서 출토된 소조상 조각에 찍힌 백제 장인의 ‘지문’이다.

필자는 대번에 7세기말~8세기초 신라 고분인 경주 용강동 출토 토제마(흙으로 빚은 말인형)에 찍힌 지문을 떠올렸다. 당시(1986년) 모 언론사가 치안본부 감식과 경찰관을 발굴현장에 대동해 지문 감식을 의뢰하는 등 소동을 벌였다.

어쨌든 감식결과 한국인에게 가장 흔한 ‘와상문(소용돌이 형상)’이라는 점을 밝혀냈다. 다만 지문의 융선이 많이 끊겨 있는 점 등으로 미뤄보아 예술가들에게 많이 나타나는 지문이며, 따라서 남자 도공(陶工)의 것으로 추정했다.

그렇다면 백제 소조상에서 선명하게 보이는 이 지문은 백제 도공의 것이 아닐까. 그렇다면 1200~1300년전 신라와 백제 도공의 지문 사이에는 어떤 공통점과 차이점이 있을까. 지문감식을 해보면 어떨까. 그 또한 흥미로운 연구가 되지 않을까.(이 기사를 위해 윤형원 국립부여박물관장과 김지호 학예연구사, 양은경 부산대 교수, 이한상 대전대 교수 등이 도움말과 자료를 제공해주었습니다.) 경향신문 히스토리텔러

<참고자료>

양은경, ‘청양 본의리 가마 출토 대좌-언제 어떻게 왜 만들었나’(청양지역 백제와전문화와 그 의의 학술대회 발표집), 청양군, 2022. 8)

박영복, ‘청양 도제 불대좌 조사보고’, <미술자료> 제49호, 국립중앙박물관, 1992.6

최성은, ‘백제 소조상 제작기술의 대외전파-신라 및 일본 하쿠호(白鳳) 소조상과 관련하여’(<백제기술-흙에 담다> 특별전 도록), 국립부여박물관, 2022

'흔적의 역사' 카테고리의 다른 글

| 고꾸라진채 발견된 '5cm' 기적의 신라 불상…굳이 일으켜야 할까 (0) | 2022.12.04 |

|---|---|

| 아파트 재건축 현장 파보니 근초고왕의 한성백제 도시가 켜켜이... (0) | 2022.11.18 |

| 흙으로 빚었을 뿐인데…말 탄 가야 신라인이 '국보' 대접을 받는 이유 (0) | 2022.10.28 |

| 부부가 아니네…'신라의 명품 귀고리'는 두 여성의 합장분에서 나왔다 (0) | 2022.10.07 |

| 월대가 무엇이기에 광화문 앞을 파헤치고 도로 선형까지 바꿀까 (0) | 2022.09.23 |